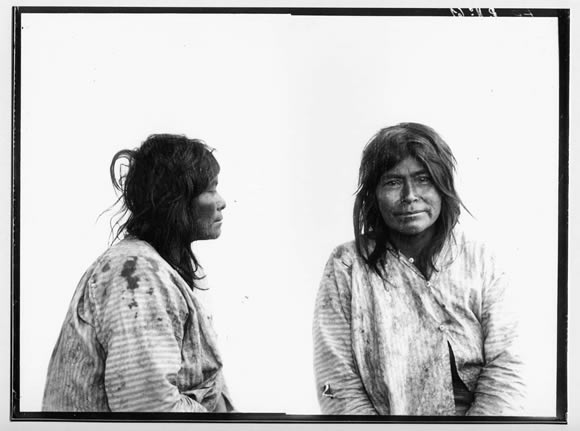

Los indios tobas son un grupo étnico argentino que pertenece al grupo de los pampidos, de costumbres nómadas. Habitaron el norte del país.

Características de los indios Tobas

A medida que avanzan los pámpidos del molino, se describen por su alta estatura y sus cabezas se caracterizan por ser estrechas y alargadas.

Son vistos como un destacado entre los grupos étnicos más críticos de los guaicurúes, voz de tono ofensivo que los guaraníes proporcionaron para sus adversarios fundamentales en el Gran Chaco.

Su dialecto se llama qom l’aqtac y desde perspectivas semánticas se incluye generalmente dentro de la recopilación de «lenguas guaicurúes», que numerosos creadores consideran que enmarca junto con los dialectos de Mataco el grupo fonético de Mataco-Guaicurú.

Los Toba eran viajeros con una economía que dependía de la caza, la pesca y el montaje. La unidad esencial en su asociación social era la «banda» establecida por la asociación de unas pocas familias más lejanas.

Los grupos viajaron a través de dominios bastante caracterizados, a la diversidad de los ciclos ambientales. Los clanes eran unidades políticas menos limitadas que reunían a unos pocos grupos asociados en torno a una variación coloquial equivalente y a las relaciones de relación familiar a través del comercio matrimonial.

Historia

Al desembarcar los españoles en el siglo XVII, los indios tobas ocuparon principalmente las áreas del Chaco de Salta y Tarijeño y desde ese punto se extendieron a lo largo del río Bermejo y, en menor grado, del río Pilcomayo.

El desarrollo demográfico más notable de los wichís hizo que estos aplicaran una tensión territorial más notable para restringirlos a una migración hacia el este, dominios en los que hoy en día poseen principalmente.

Al igual que el general de los guaicurúes, los indios tobas se clasificaron en grupos formados por unas pocas familias, que formaban asociaciones con diferentes grupos.

Los grupos de Toba fundamentales fueron sheu’l’ec (ocupante del norte o sheu), dapigueml’ec (ocupantes del oeste o dapiguem, del cielo o arriba), l’añagashec (ocupantes del territorio, del sureste o l ‘añaga), tacshic (ocupantes del este o tagueñi) y el qollaxal’ec (ocupantes del sur o qollaxa).

La cercanía de los españoles implicó una transformación increíble para ellos, desde un punto de vista encontraron otro adversario sorprendente, los españoles hicieron automáticamente un compromiso extraordinario con su forma de vida: en el siglo XVII, el qom comenzó a utilizar el caballo y en poco tiempo se convirtieron en un complejo ecuestre innovador en el interior y al sur del Gran Chaco. (ver: Querandíes)

Terminaron con jinetes capaces a pesar del hecho de que su región estaba asegurada en gran medida con bosques y áreas silvestres (cuando viajaban a caballo bajo los árboles, usaban sobre sus cabezas una piel de becerro hábilmente colocada en su cuerpo, para mantenerse alejados de los cardos), de árboles y asaltos de panteras y pumas que podrían brincar de las ramas).

Los adversarios del estado paraguayo en la luna llena del siglo XIX, el qom y otros guaicurúes vecinos solían cruzar la corriente del Paraguay a caballo para realizar ataques sorpresa.

Con la capacitación de montar en caballos, podrían expandir sus ataques, convirtiéndose en el poderoso grupo étnico del Chaco Central.

Además, el control del caballo les permitió avanzar hacia el Chaco Sur e incluso realizar asaltos rápidos en las zonas que correspondían hacia el noroeste del área pampeana. Desde sus corceles, equipados con arcos y flechas, persiguieron animales locales, así como a los novillos de origen europeo.

En 1756, la Compañía de Jesús estableció la disminución de Toba en San Ignacio de Ledesma cerca de la fortaleza de Ledesma en la región de Jujuy. En la temporada de la expulsión de los jesuitas en 1768, tenía 600 ocupantes.

Los indios tobas terminaron siendo uno de los grupos étnicos que restringieron la transculturación y la usurpación del hombre blanco en el área del Chaco, desembarcando en 1858 para asaltar la ciudad de Santa Fe, pero desde 1880 no pudieron enfrentar las batallas de los argentinos.

En 1901, la legislatura de Julio Argentino Roca coincidió con la Orden Franciscana de la comunidad de San Carlos Borromeo de San Lorenzo (Santa Fe), el establecimiento de dos reducciones indígenas en el Territorio Nacional de Formosa.

En el momento en que Formosa fue provincializada en 1955, las dos misiones se intercambiaron al control común para lograr las Misiones de Tacaaglé y San Francisco de Laishí.

Los primeros grupos de personas del Gran Chaco permanecieron comúnmente autónomos hasta bien entrado el siglo XIX. El triunfo del dominio y la esclavitud de sus parientes en medio de la conquista del Chaco aniquilaron a su población. En la segunda mitad del siglo XX, cuando dejaron de cumplirse como mano de trabajo agrario, se produjo un destierro en masa.

El principal triunfo sobre las regiones comenzó en 1884 y se reconoce como la conquista del Gran Chaco, uno de los héroes principales fue el General Victorica, los indios tobas se redujeron al mínimo en las zonas más pobres y, al disminuir sus dominios, la supervivencia terminó siendo más difícil.

En 1924, cuando la legislatura de Marcelo Torcuato de Alvear necesitaba extender su territorio de desarrollo, ofreciendo terrenos a los no nativos y criollos y reuniéndolos para más adelante, hubo la última guerra de los Qom en la colonia aborigen de Napalpí en la región del Chaco, en donde 200 de ellos fueron sacrificados en la ocasión conocida como la Masacre de Napalpí.

Muchos se vieron obligados a trabajar en las fincas de algodón o como leñadores en los obrajes. En la masacre, 200 indios tobas fueron asesinados y, además Mocovíes, debido a la policía del Chaco y de los agricultores, el 19 de julio de 1924 en medio de la administración de Marcelo Torcuato de Alvear.

En 1954, el Gobierno Nacional se hizo responsable de la masacre de la administración de Alvear y reconoció los privilegios de los grupos indígenas sobre sus dominios poseídos, otorgándoles propiedad del territorio.

Fueron entregados a las reuniones étnicas, al rededor de 300,000 hectáreas de la región de Formosa, permitidas por el entonces jefe legislativo del Territorio Nacional de Formosa, Arturo Iglesias Paiz y el presidente Domingo Perón.

No obstante, después del derrocamiento de 1955, se negó la rendición y se descargaron los terrenos, dejando a algunos de ellos en manos de familiares del verdadero representante Carlos García Cuervas.

Ubicación Geográfica

Los Tobas, también llamados Qom, son un grupo étnico de la masa perteneciente a la Pampa que habita en el Chaco Central. Durante el siglo dieciséis comenzaron a poseer una buena porción del norte de Argentina, lo que hoy corresponde a las áreas de Saltos, Chaco, Santiago del Estero, Formosa y en la región del Gran Chaco en el sureste de la división de Tarija en Bolivia (nación que ocupó hasta el siglo XX).

Al mismo tiempo, muchos, maltratados por la miseria en sus territorios natales, se encuentran en zonas suburbanas de áreas urbanas, por ejemplo, San Ramón de la Nueva Orán, Salta, Tartagal, Resistencia, Charata, Formosa, Rosario, Santa Fe y el Gran Buenos Aires.

Indios Tobas en el Chaco

Lo que se conoce como Gran Chaco, es una enorme extensión de tierra que comprende desde el río Salado, hacia el sur; la cordillera de los Andes se extiende en el oeste; el nivel de Mato Grosso, al norte y las vías fluviales de Paraná y Paraguay, al este.

Poseen una porción de las regiones de Argentina, Bolivia y Paraguay, entre ellos los están los bosques en regiones cercanas a arroyos, vastas estepas con montañas inferiores y regiones desérticas. El control de la región por el hombre blanco ha sido un factor central en la desertificación de regiones inmensas. La pérdida de sus tierras tribales implica que hoy están asentados en redes o alrededor de las comunidades urbanas.

Indios tobas en el Norte

En este vídeo encontrará información referente a los indios tobas que se encuentran ubicados en la región norte de Argentina y algunas de sus costumbres:

Religión

Debido a su sistema de convicción, está categorizado por animistas y chamanistas; Poseen una religión a las criaturas de la naturaleza y la fe en una gran divinidad.

En la fe

En este sentido, en el pasado se ha utilizado el cristianismo, específicamente los supuestos pentecostales y los chamanes, en general, se han convertido en ministros protestantes. Independientemente, incluso hoy en día, una parte importante de la población que está en sus chamanes o pio’oxonak son asesores.

Antes de reconocer el cristianismo, el asesinato de niños era muy común hacia los bebés, esto debido a la frecuencia que tenían de carecer de los bienes de sustento. Por otra parte, los jóvenes que soportaban fueron tratados con excepcional devoción y cariño.

Costumbres

El matrimonio y la herencia fueron la premisa principal de la asociación social Toba, comprendieron la «banda», que reunió a algunas familias más lejanas.

Como se ha dicho anteriormente, ellos tienen como costumbre cortarse el cabello y depilarse la ceja y por ese motivo tienen su nombre.

Organización Social

Los grupos se clasificaron en clanes bajo la dirección de un cacique. El cual era decidido por cuestiones generales y de concurrencia. Se permitía el matrimonio intertribal.

La poligamia, cuando el cónyuge cumplía con los estados de cuidarlos, requería la comprensión de las damas. En caso de fallecimiento del acompañante, el compañero vivo debe casarse con el cuñado.

El trabajo de las mujeres

Las mujeres poseían una posición de pensamiento en la sociedad Toba, practicaban capacidades políticas, financieras y religiosas.

Con el uso de las disminuciones y poniendo a los ministros en el líder de la asociación de la red y percibiendo solo al experto de los caciques, las capitanas se asignaron a la observación de empresas locales.

Se conectó una solicitud centrada en el hombre, colocando a las mujeres en una posición subordinada.

Economía

Tenían una economía nómada que dependía de la persecución, la pesca y recolección. La cacería principal era habitualmente su principal fuente de sustento, la pesca en ángulo, otra acción esencial, se realizaba en medio de la inundación de vías fluviales.

La recolección de los productos de la montaña, particularmente del algarrobo, el chañar y el mistol, y la extracción de néctar terminaron la subsistencia fundamental.

Cazar, pescar y recolectar néctar eran tareas masculinas. Las damas día a día recolectaban productos orgánicos del arbusto y de la fuente de leña.

En la parte principal del siglo XVII con la consolidación del caballo, los ejercicios de caza y pesca disminuyeron en la medida en que podían apropiarse de ganado y caballos.

El procedimiento constante de urbanización del Gran Chaco obligó a las familias de Toba a establecerse en redes agrarias estacionarias o a trasladarse a las áreas urbanas.

A partir de la segunda parte del siglo XX, los diseños de subsistencia se convirtieron en un modelo monetario de agricultura inactiva, junto con la exhibición de trabajos de cuero de vaca y laborioso, el trabajo ocasional en la recolección de algodón, la ejecución de empleos y el trabajo asalariado.

Vestido y vivienda

Vivían en cortavientos de esteras y ramas, que se agrupaban en pequeños pueblos.

Los hombres se cubrían los genitales y para combatir el frío usaban mantos de pieles, generalmente de capibara.

Las mujeres indicaron a Pedro Lozano: «Se cubren con las cubiertas de las pieles y el principio se asegurará con malas hierbas más gruesas que las de pita, que en esta área llamamos chahuar y se lleva al mundo salvaje, desde éste hacen un hilo como la de los zapateros y completan su vestimenta, a la que las niñas y mujeres más importantes incluyen un trabajo de alto contraste».

Por las alegrías, las personas llevaban baratijas de muñeca y piezas de joyería que hacían con plumas, flores y hojas; los hombres aumentaron sus cabezas con un sombrero de plumas y hebras de caraguatá.

Cultivos y alimentación

Hasta el siglo XIX, se trataba de un grupo de personas, predominantemente semi-vagabundos que caminaban por sus activos de sustento y había una sólida división sexual del trabajo entre ellos: los chicos desde muy temprana edad cazaban y pescaban y las mujeres se ocupaban de recolectar.

Recopilación y un inicio de la actividad agroindustrial en gran medida afectada por compromisos andidos y amazónidos. En este sentido, en parcelas pequeñas y medianas desarrollaron nachitek (zapallos), oltañi (maíz), avagha (frijoles), batatas, yuca, etc.

No obstante, tales cosechas eran simplemente correlativas a su rutina de alimentación y no tenían excedentes para la acumulación de alimentos de origen rural.

Hay una aclaración ambiental para este atraso obvio: la atmósfera y la edafología de su región no permitieron rendimientos suficientes para su generación agraria, mientras que el dominio del Chaco en la naturaleza fue una fuente extraordinaria de activos de nutrición, particularmente proteínas excelentes.

Los indios tobas perseguían principalmente ungulados, pecaríes, venados, guanacos y cantidades sustanciales de criaturas emplumadas. Como suplemento solían recolectar néctar y muchos productos orgánicos, bayas y raíces silvestres.

Se desarrollan en parcelas pequeñas y medianas o son peones impermanentes para tareas provinciales (leñadores, recolectores de algodón, etc.), como cultivadores nacientes, su horticultura aún es de subsistencia en sus invernaderos, las cosechas de calabaza, mandioca y batatas dulces.

Otra forma por la cual obtienen activos es en la elaboración de obras de arte artísticas intrigantes, guayacanos o filamentos materiales (como el caraguatá mencionado anteriormente).

Sea como sea, un gran número de ellos, desde la segunda parte del siglo XX, se han visto obligados a mudarse a las áreas urbanas (Roque Sáenz Peña, Resistencia, Gran Santa Fe, Gran Rosario y Gran Buenos Aires) porque Del desmonte y la presentación del rendimiento de la soja. (ver: el ayni)

Una reunión de especialistas de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) junto con individuos de la red Qom La Primavera están tratando de reinsertarse en algún lugar dentro del rango de sesenta razas autóctonas de maíz que no se están plantando enormemente, como lo indica un juliano similar. Hernández:

«El objetivo es reintroducir el maíz local ajustado a los estados ecológicos de la NEA, lo que se suma a la accesibilidad del sustento y la mejora del pago financiero de una población local del área».

Hernández ha contemplado estas razas de maíz para Treinta y cinco años, y será el jefe de la actividad con un grupo de agrónomos, antropólogos y científicos de la Universidad de Buenos Aires.

Los indios Tobas en la actualidad

En 2006, las reuniones fundamentales de esta ciudad se encuentran en el oeste del territorio de Formosa, en el centro y este de la región del Chaco y en el norte del área de Santa Fe (en Argentina) y en el Chaco Boreal (en Paraguay).

En Argentina hay alrededor de 69 46216 (59 800 hablantes del dialecto) y 700 en Paraguay. En el oeste de la región de Formosa se han mixogenizado con pilagás, llamándose toba-pilagás.

Hay una seria reubicación interna en el Gran Rosario, que se reúne allí particularmente en el vecindario de Toba; y hacia el oriente superior de la región de santiago del estero. Otro asentamiento es en la fiesta de La Plata, en la zona de Buenos Aires.

La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005, correspondiente al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 de Argentina, provocó el reconocimiento y / o la disminución en el original de los individuos Toba de 69,452 individuos en Argentina, de los cuales 47 591 vivían en las regiones de Chaco, Formosa y Santa Fe; 14 466 en la Ciudad de Buenos Aires y 24 fiestas en el Gran Buenos Aires; y 7395 en lo que queda del país.

Hay algunos signos constructivos, por ejemplo, la forma en que recibieron 1000 hectáreas de tierra y que han tenido la capacidad de reunir nuevas casas para algunas personas con agua limpia, nuevas escuelas bilingües donde los jóvenes aprenden su historia genealógica y orientación sobre Sus costumbres culinarias.

Además, se han trabajado dos nuevas instalaciones de sanación en el grupo de personas Qom de Formosa. Entre ellos, Laguna Blanca, a 15 kilómetros de la periferia con Paraguay, a más de 200 kilómetros de la capital de Formosa, y el Hospital El Espinillo.

El Censo Nacional de Población 2010 en Argentina reveló la presencia de 126 967 individuos que se percibieron a sí mismos como Tobas en todo el país:

- 35 544 de ellos en el Gran Buenos Aires,

- 30 766 en el territorio del Chaco,

- 14 089 en Santa Fe,

- 13,475 en el interior de la región de Buenos Aires,

- 12,246 en el área de Formosa,

- 4117 en la región de Córdoba,

- 3845 en la ciudad de Buenos Aires,

- 3427 en la región de Salta,

- 1630 en la región de Entre Ríos,

- 947 en Santiago del Estero,

- 928 en Mendoza,

- 927 en Tucumán,

- 905 en Corrientes,

- 681 en Chubut,

- 419 en San Juan,

- 415 en San Luis,

- 384 en Río Negro,

- 326 en Misiones,

- 273 en Catamarca,

- 221 en Tierra del Fuego,

- 210 en La Rioja,

- 209 en Neuquén,

- 189 en La Pampa y

- 157 en Santa Cruz.

Las personas que permanecen en sus dominios familiares en general viven en redes nacionales administradas por comisiones vecinales, afiliaciones de redes o pioneros (o «caciques»).

El Centro de Atención Primaria de Salud Nam Qom está situado en la Ruta Nacional Nº 11 de la ciudad de Formosa.

En medio de la legislatura de Roy Nikish, la circunstancia de los Qom en el territorio del Chaco se describió como «una auténtica debacle filantrópica» y «aniquilación», con muchos casos de individuos indígenas que patearon el cubo por falta de alimentos.

La diocesana de Resistencia, capital del Chaco, vino a solicitar la intercesión del representante cuando fallecieron diez personas indígenas debido a la ausencia de alimentos.

En 2015, Néstor Femenia murió. La circunstancia monetaria actual de una gran parte del toba es monetariamente inestable Incluso en el siglo XXI ha habido dificultades para obtener una ayuda terapéutica satisfactoria, y así sucesivamente, por ejemplo, fallecimiento debido a la insalubridad y la tuberculosis.

En 2016, irritado por los jóvenes en situación de rendición, desde mediados de 2016 hubo casos copiados con problemas. En la nutrición fundamental de los niños recién nacidos durante las zonas de Qom y Wichis del Impenetrable Chaco que se cierra en el Hospital de la ciudad de Castelli.

Idioma

Como lo indica la Encuesta Complementaria de los Pueblos Indígenas, liderada en Argentina en algún lugar en el rango de 2004 y 2005, el 4% de los Tobas del territorio de Buenos Aires anunció que tenía la toba como su idioma principal, mientras que esta cifra se extiende a 65 % en las áreas de Chaco, Formosa y Santa Fe.

Sin embargo, esta información se considera dudosa y cuestionable, dado que no se consideraba el bilingüismo y se consideró el dialecto en el que se expresaban verbalmente las palabras principales » lengua nativa «, prestando poco respeto a las habilidades abiertas en ella.

En las redes provinciales, el monolingüismo se reduce generalmente a los niños mayores y menores de 5 años. Entre los adultos hay personas monolingües que hablan español, bilingües (obtuvieron los dos dialectos en la adolescencia) y personas que han aprendido español después de los quince años.

En esta última reunión, a efectos de hecho, se considera que el idioma principal es la tuba y el español un segundo dialecto. En territorios urbanos, tanto el español bilingüe como el monolingüe están matriculados. Entre los hablantes de español, predomina el vernáculo superior oriental.

Formación

La capacitación bilingüe en dialectos locales está garantizada en Argentina a través de la Ley Nacional No. 23302 (1985) sobre Políticas y Apoyo Indígenas para las Comunidades Aborígenes y su Decreto Regulatorio No. 155 (1989).

En el caso específico de la toba, la instrucción bilingüe se maneja en las regiones de Chaco (desde 1987) y en Buenos Aires (desde 2007). Sea como sea, solo el 29% de los Toba del Chaco y el 1% de los de Buenos Aires asisten a este tipo de escuela, siendo el 22% del total de niños Toba en el país, gracias a la formación a distancia.

Como lo indica la Encuesta Complementaria de los Pueblos Indígenas (2004-2005), el 14% de los encuestados nunca asistió a clase, el 37% dijo que tenía capacitación esencial fragmentada y solo el 8% completó la escuela secundaria.

Sea como fuere, esta cifra rechaza a las personas con capacitación terciaria, ya que participaron en la revisión y no tuvieron que finalizarla. Según la información de la evaluación argentina de 2010, el 3.7% de los Tobas no tienen educación, lo que habla de una mejora sorprendente contrastó con la información de la enumeración de 2001, que enlistó el 6%.

Esto se debe a los esfuerzos de tutoría que disminuyeron la falta de educación para los niños (1,6% para los menores de 18 años), que es sorprendentemente alto entre la población de mayor edad.

Vestimenta

El modo de vida de los qom era útil para sus tradiciones y costumbres: vivían en cuartos de troncos asegurados con paja, cuartos que solían cuantificar alrededor de dos metros de ancho. Hicieron objetos de producción de barro, cestería y texturas con la mayor parte de la razón utilitaria. (ver: cultura pre Inca)

En medio de los meses cálidos, apenas llevaban prendas de vestir aparte de la ropa interior sencilla. En los marcos de tiempo fríos llevaban prendas cada vez más complejas y en el evento de sus festivales ceremoniales se realzaron a sí mismos.

A lo largo de estas líneas reclamaron un vestido llamado poto, hecho con hebras de caraguatá (Aechmea distichantha), cuero de vaca y, después del algodón de intrusión español.

Del mismo modo, en medio de los marcos de tiempo fríos se calentaron con ponchos. Los chicos mayores aumentaron sus cabezas con el opaga, una especie de sombrero hecho con plumas y cuerdas de caraguatá.

Las damas y los hombres fueron adornados con onguaghachik, es decir, con muñequeras, que inicialmente se hicieron utilizando dientes y uñas de criaturas, semillas, penachos, conchas o conchas y cóclea o caracoles (claramente para obtener una parte de estos componentes en un nuevo intercambio con otros reuniones étnicas).

De postre como estas baratijas de muñeca fueron el colaq o piezas de joyería. En lo que respecta al nallaghachik, estos adornos eran famosos y burbujeantes, excepcionalmente vivos, hechos de penachos, flores y hojas.

Danza Toba

Es un tipo de expresión artística que se creó en la cultura de Bolivia, de tipo urbano, la única relación que guarda con los indios tobas es el nombre. Se realiza durante fechas festivas importantes para esta cultura. El objetivo de su creación fue para representar la cultura los qom.

Artesanías

Desde niños, se les instruye para hacer un trabajo minucioso en la tierra o desde ahora en Buenos Aires, con arcilla. Es una experiencia que se transmite de edad en edad y es uno de los pilares de nuestra forma de vida.

Las piezas que fabrican son únicas, es decir, no están hechas con moldes de ningún tipo, pueden ser comparables y, sin duda, tendrán algo que las reconozca.

La mayoría tienen su importancia, por ejemplo:

- LAS MANOS: Hablan de la riqueza, sin embargo, deben contener de manera confiable semillas de las que produce la Pachamama, similares a las de la calabaza.

- LA LECHUZA: Habla de la buena fortuna, sin embargo, debería mirar hacia una entrada.

- EL QUEMADOR: Representa una visión.

- LAS PALOMITAS: compañerismo representativo.

Así son las bandas para el cuello que hablan de la asociación de la familia entre numerosas especialidades diferentes.

Tejer es una tarea de las damas, ya que las jóvenes son educadas para convertir el vellón de las ovejas y hacer que perduren hasta su culminación. De la misma manera, cada dama le da un toque que lo hace único, independientemente de si se trata de ejemplos, ilustraciones o tonos.

Luísa

Obrigada por compartilhar informações tão pertinentes

marina segovia

me parecio muy interesante todo y es muy importante para mi que estoy empezando a estudiar sobre nuestras culturas .

Monica

Gracias por el contenido Es útil aprender de nuestros ancestros indígenas

Monica

Gracias por el contenido Es útil aprender de nuestros ancestros indígenas

Agosto 2022